<全般拡散照明について>

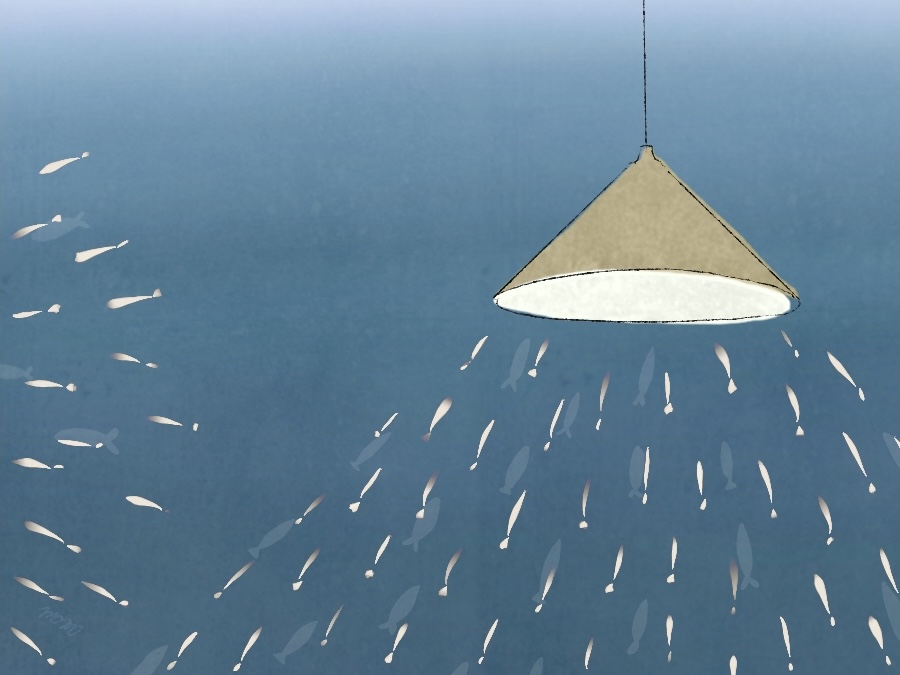

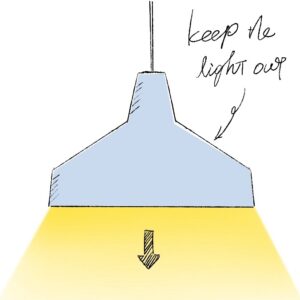

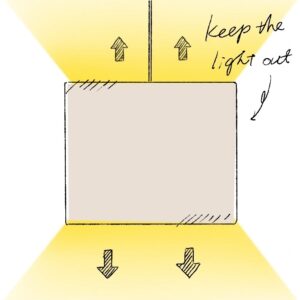

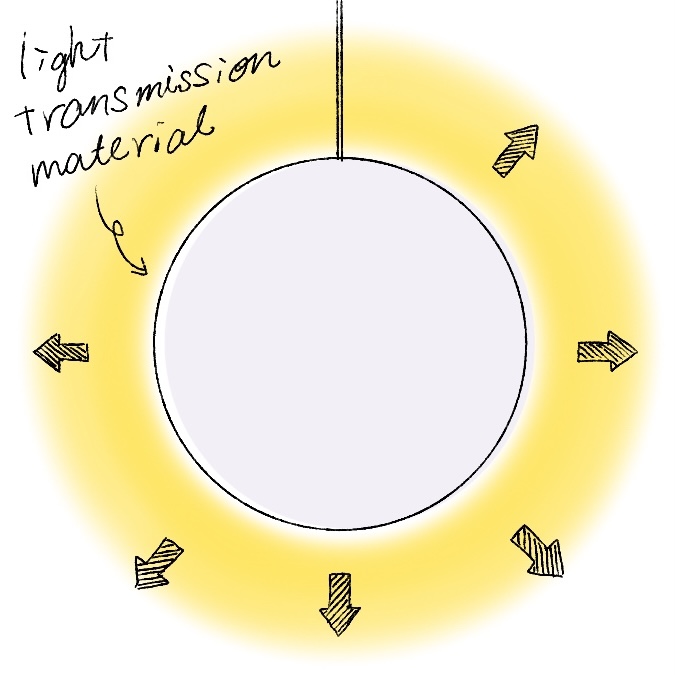

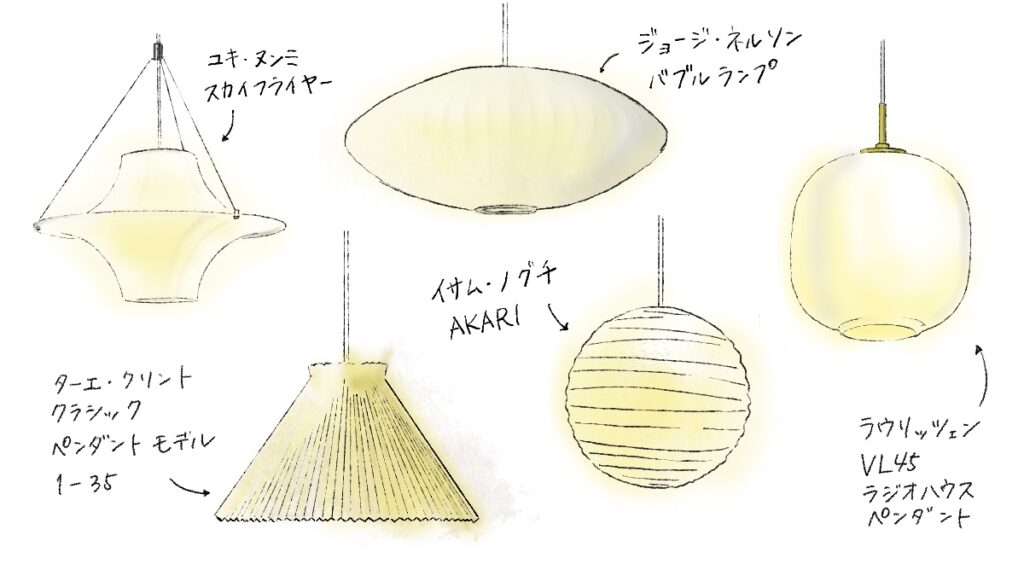

北欧でも日本でも非常によく見られるこのタイプ。覚えなくてもいいのですが「全般拡散照明」なんて言います。英語だと「diffuse(ディフューズ)」その名の通り、光を”全包囲”に”拡散”させてくれる器具。

裸電球や透明な素材(ガラスやアクリル)を使ったものもそうですか?と言われるのですが、あれは光が拡散しているわけではないので、ここでは違うものとして扱っています。

照明器具は生活環境を作る道具ですから、実用性はとても重要。天井にひとつしかない電源を使うとなると、なるべく広く大きくあかりが採れるほうがよいと大体の方は考えます。隅々まで満遍なくあかりを行き渡らせるのは照明計画としてよくないなんて言われることがありますが、それは”明るすぎる光”という場合。

この全般拡散照明は”日本の一室一灯”と”海外の一室多灯”(「つるすということ」参照)のどちらも再現出来るうえ、意匠性の高いものも多く、全てを兼ね備えたまさに万能タイプの器具と言えます。

<全般拡散型の魅力①>

インテリアは好きだけど照明器具の選び方だけはよく分からないっておっしゃるかた、結構おられるんです。そんな時は、お化粧や料理なんかに置き換えて、ベースとアクセントという考え方をしてみましょう。全体の調子を整えるだけは少し物足りず、アクセントだけで構成すると粗雑に仕上がってしまう。両者を意識することが照明計画のコツです。

そして、そのベースとアクセントの両方を担ってくれる頼もしい存在がこの全般拡散照明なのです。なんだか、本当に化粧品の謳い文句みたいですが、部屋全体を光のグラデーションで整え、かつ、器具自身が灯(ひ)だまりとしてアクセントになる。これは他の器具にはない全般拡散型の特徴なのです。

<全般拡散型の魅力②>

他にも全般拡散型にはすごい魅力があります。それが「面」の発光。人間は点で光っているものより、面で光っているものや、その面積が広い方が“明るい”と認識します。名前に入ってるだけあって、この“拡散”という事がいかに大切で、素敵なあかりの演出かというお話です。

例えば同じ明るさの器具を設置したお部屋でも、テーブルやカウンターだけに光が当たっているより、壁や天井に光が当たっているほうが圧倒的に明るいと感じる。これはお部屋の照明計画では必ず考慮する人間の感覚的な特徴です。

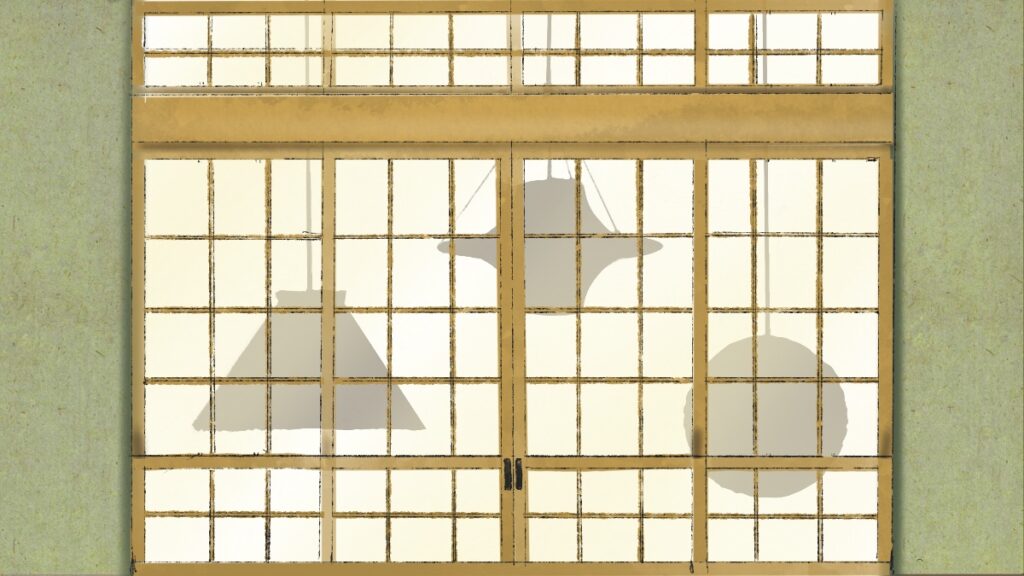

また、自然光がたくさん差し込む日本では、昔からその過分な光をいかにして室内に優しく拡げるか、どう柔らかく変化させるかを意識して生活に採り込んできました。例えばそれは、みなさんご存知の障子や畳、庭の池や白石など。それらの反射や透過、拡散を使ってあかりと付き合ってきたのです。

加えて、あかりというのは「明るさ」以外に「まぶしさ」という性質があります。いくら明るい方が好きという日本人でも「まぶしさ」が好きという人は滅多にお目にかかれません。生活においては「まぶしい」というのは「不快」以外とは結びつかないのです。そう考えると、全般拡散型が北欧でも愛されているということにも納得できますね。

光源から放たれる強烈な光を優しく変化させ、かつ広い範囲に効率的に拡散させる。そのあかりの柔らかさ、心地よさを器具自体からも感じることができるのはこのタイプの照明器具ならでは。そして、これこそ日本人に最も馴染みのあるあかりであり、適した仕様と言えるのではないでしょうか。

<ここだけは注意>

しかし、ここで一つだけ注意点があります。

拡散させるということは、つまり光量は減っているということ。たとえば、白い布のシェードであれば、透過する光は約50%低下。単純に半分の明るさしかないということになります。さらに布の色が濃いほどより暗く、また裏側にプラスチックなどが貼られていればさらに光は減少します。

100W相当の電球を使っているのに思ったより暗いなぁというのは、こういう透過率の問題があるから。これはよく誤解されている事なのですが、使われているのが何Wの電球かという情報からは実際の明るさは判断できません。ただ、このことが分かっていれば明るさを考える時のポイントになります。検討中の照明器具が実際はどれくらいの光量か気になるという方はメーカーに確認してみましょう。

それさえ注意していれば、この全般拡散型にしかないその魅力を十二分に堪能できるでしょう。優しくて、柔らかなあかりに満たされた生活を是非体験してみましょう。

他のタイプも見る↓