つるすということ②

目の前に何かあれば 気になりますよね。

テーブルの上だから ぶつかることないでしょ

そう言われたって やっぱり気になる。

まあでも 掃除はマメにするようになるかな。

目の前に何かあれば 気になりますよね。

テーブルの上だから ぶつかることないでしょ

そう言われたって やっぱり気になる。

まあでも 掃除はマメにするようになるかな。

なんだか

落ち着かない、は

考えものです。

改めまして、吊るすことについてもうひとつ。

実際、照明の仕事に携わる中で、ネットの情報や販売店さまから提案された高さに吊るしてみたけど「ちょっと邪魔なんですが、、」とおっしゃる方が非常に多く、その度に説明した経験からこの話をしております。

そうなんですよね。売り場や写真で見た時なんかはそれがかっこいいなぁーなんて思ってたのに、いざ生活してみると立てばちょうど視界に入っちゃって、座ってもなんだか光源が近くて落ち着かないなんてことがあると思います。お客さまから、わざわざ「少し上にあげて使ってもいいですか?」なんて質問させてしまって、なんだか申し訳ない限り。もちろん、いいんですよ。

そもそもわたしたちのライフスタイルにおいて、立った状態でぎらぎらと輝くひかりの発生源が視線の横にあるなんてことはいささか不自然なこと。そういう生活環境に慣れていないということはもちろんですが、どうやらここにも僅かながら国の環境の違いが影響していそうです。

日本では住居というものが出来てからは、上からの強烈なひかりを遮りつつ、障子などで自然光を広く柔らかく拡散させるように室内に採り入れきました。

「日本では光がバウンドしてやってくると考えていた」という磯崎新氏の言葉は言い得て妙です。しかし、そもそも風土としては日の出から徐々に天高くあがり、日中には真上からの光を燦々と浴びるのが通常。活動している時間のほとんどを天から降り注ぐひかりのもとで過ごすことができる日本人にとって、上に光源があるということはとても自然なことではないでしょうか。

かたや緯度が高い北欧・ヨーロッパ諸国では、日中であっても薄暗く、太陽は登っても非常に低い位置で頂点を迎えます。すると、ひかりが横から射す、光源が横にあるということが日常的な体験となるでしょう。

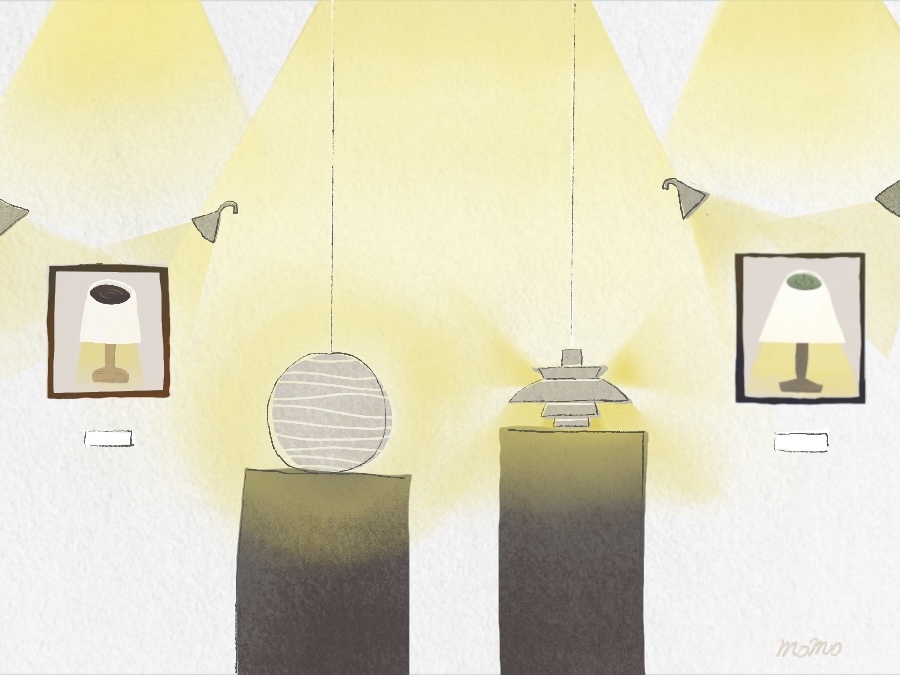

ごくたまにこの製品は真横から見るのが美しいから、その位置まで降ろして使いましょうという意見があったりします。その背景には以下のような流れがあります。

まずデザイナーは、使用者の特性や生活環境を背景に形や機能を考えます。例えば「たくさんの光量を必要としない」「眩しさに弱い」「あかりと温かさの親和性を利用する」など、細かいものもどんどん挙げて詰めていきます。そして最適な使い方の想定がなされると、そのとき最もよく目にする姿が製品の顔になるため、それが洗練される。

つまり、美しいから降ろして使おうではなく、降ろして使うことが最適な環境で生まれたから真横の顔が優れているという順序が自然です。

誰かが

教えてくれたこと

自分で

決めたこと

たしかに、照明器具はその性質から光の彫刻といわれる側面もあります。せっかくだから美術品を眺めるように、コレクションを愛でるように魅力的に飾ろうという気持ちも大切にしたい。しかし、よっぽど狭い空間でもない限り、上に上げたって横からの姿を拝めないことはありません。

”おしゃれは我慢”なんてどこかのスタイリストさんもおっしゃっていました。でも、そこが毎日過ごす環境だと思えば、視界に入って気になる・違和感があるという人にとっては大きなストレス。照明器具というのは、何をおいても生活のための道具ですから、こちらが我慢するようなことこそ「分かっていない」につながると言えるのではないでしょうか。

吊るす位置というのは、器具の形状や光量、そして好みによって調整するもの。例えば直下に光を落とす傘型ものと、全体が光るガラスや布のものではその効果はまったく違うのですが、現状どんな形状のものも同じような吊り高さの提案で済まされてしまっていることが多い。

使用者どころか提案者でさえ、なぜその高さがお勧めなのか理由を知らないまま情報の受け渡しがなされていることもあります。結局、使用者は購入してから自分で高さと明るさの見直しをするのですが、見たり聞いたりした”おしゃれ”や”正しい”とされる条件とは違う吊り方をしてしまっているというわだかまりが、少し残る方もおられるよう。

照明器具に限らず、たくさんの情報が溢れかえっている今、それを自ら判断し選択する機会が増えました。

正しいことと、間違ったこと。足りていることと、欠けていること。誰もがいろんな情報を拾える時代だからこそ、あなた自身の納得が、誰によってもたらされるかも重要なのかもしれません。