つるすということ①

正解や間違いには

自分で決められるものがあります。

あかりはまさにそのひとつ。

わたしたちにできるのは

それを見つけるお手伝い。

正解や間違いには

自分で決められるものがあります。

あかりはまさにそのひとつ。

わたしたちにできるのは

それを見つけるお手伝い。

元をたどると

分かることは

意外と多い

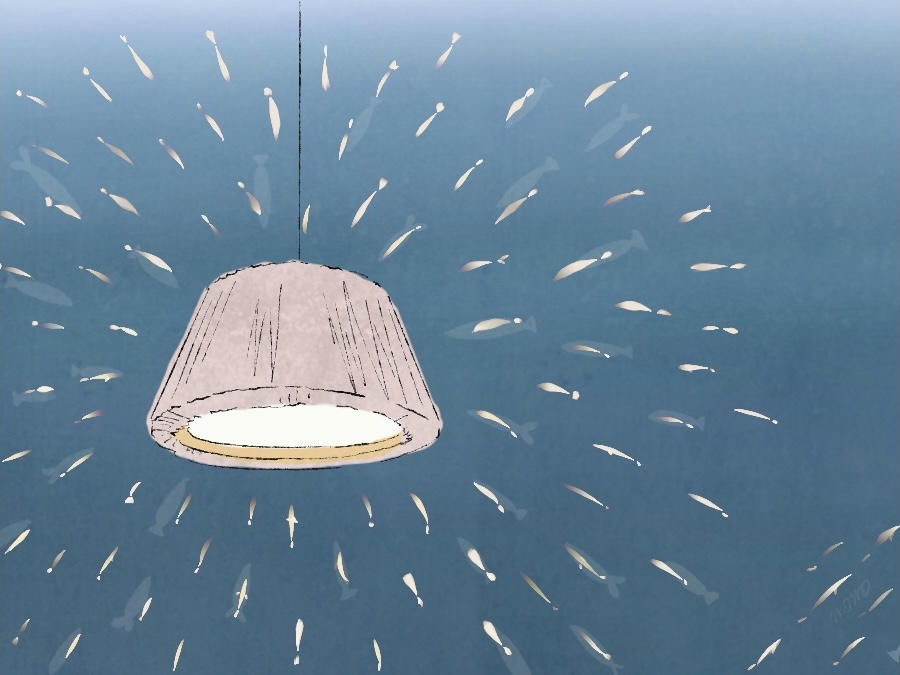

照明器具と聞いて、みなさんがまず思い浮かべるのは「ペンダントライト」ではないでしょうか?読んで字の如く「つるす」照明器具。今までたくさんの照明を見て、作ってきましたが、なんだかんだいってこれが照明の主役だなぁという感覚があります。

その種類もさることながら、意外と悩むのがつるす高さ。海外っぽいおしゃれな写真ではきまってかなり低い位置で使っていますよね。”おすすめの高さ”なんて調べてみるとやっぱり結構低い。ともかく、書いてある通りにやってみると、、、ん〜?本当にこの位置?となったことはないでしょうか。実は照明器具の購入後、使用される多くの方がその提案に違和感を感じ最も見直している部分こそ、この吊り下げ位置についてなのです。

日本ではペンダントライトを天井付近まで上げて吊るしている方が非常に多く、これのせいで”照明をわかっていない”だとか、”使い方が違うとか”言われてしまうことがあるのですが、その使い方も決して間違いではないということを、ここでは先にお伝えしておきます。買う前に知っていればよかった。買った後でも聞いてよかった。そんなお話です。

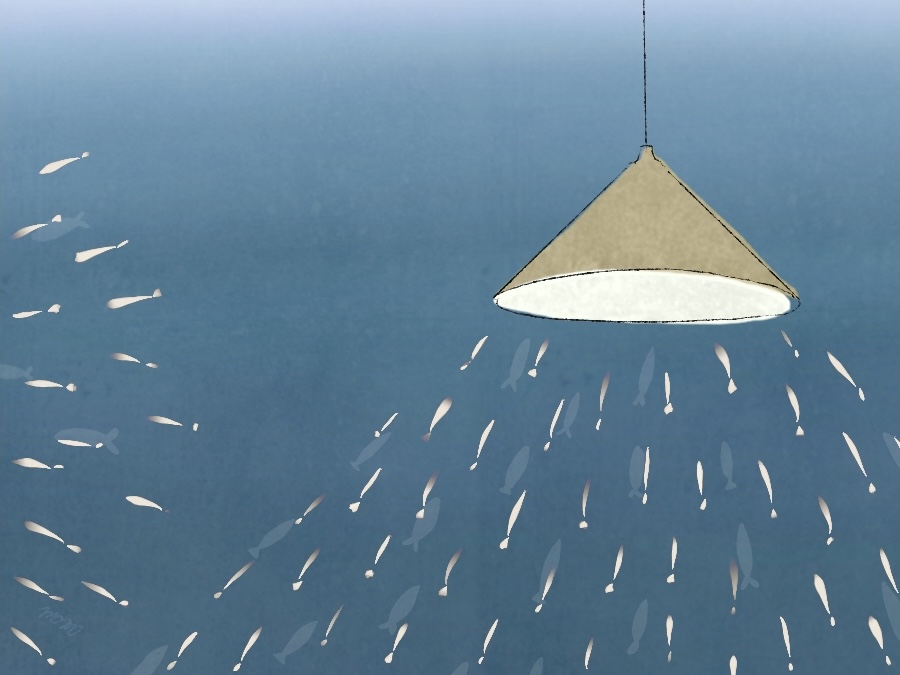

そもそも照明器具を「吊り下げる」という発想は、天井高のある工場や作業現場からきたもの。真下にあるテーブルやデスクなど活動・作業が行われる箇所に十分な光を落とすために用いられていました。天井の高い場所で効率よく明るさを取ろうと思うと光源を下ろしてくればいいですよね。この考え方は実はスポットライトに近い発想です。このような使い方が通常とされていたため、ペンダントライトの「吊し方」や「使い方」と調べて出てくる”吊り下げ位置”というのは、基本的には直下の机上面の明るさが十分かどうかで決められています。

そんなペンダントライトですから、住宅に使おうという場合も天井高が影響します。海外の住宅でいえば天井高は2.7m〜。日本はというと2.4mが基本。例えば、身長差が一つの要因だとして、それが30cmも差があると考えるとかなりの違いですよね。そもそも天井の低い日本。そして、さらに「北欧と日本」でお伝えしたような国の違い、感覚の違いも絡み合い、日本ではペンダントライトに対する考え方が海外のそれとは少し違っています。実はこれが先にお伝えした「買った後に見直している」原因のひとつに繋がっているのです。

快適さとは

あなたの自然

では、日本の多くの消費者がペンダントライトに持っているイメージはどのようなものかというと、「それひとつ吊るせばダイニング全体のあかりとしてコト足りるもの」です。つまりテーブル面の明るさではなく全体がどうか。これは、日本に根付いている”一室一灯”という発想からくるもの。

ところが、海外にはそれに変わって”一室多灯”という考え方があり、提案者は海外のそれを是として説明します。これは一部屋に照明器具がたくさんあって、それぞれが必要な箇所にあかりを灯すという方法。つまり、この考え方の場合「ペンダントライト=卓上に光を落とすもの」という役割が与えられているということになるのです。

実はこの“一室多灯”は日本でも何十年も前から言われていたのですが、かなしいくらい浸透しませんでした。昨今では流行の力も借りて少し知名度があがってきたのですが、それでもまだまだ今まで日本の生活に馴染んでいた”一室一灯”の使い方はなくならないでしょう。その考え方のすれ違いから”買ってみて案内通りに吊るしたけれど、全体的には暗いから、やっぱり上に上げて吊るしている”ということが頻繁に起こる。

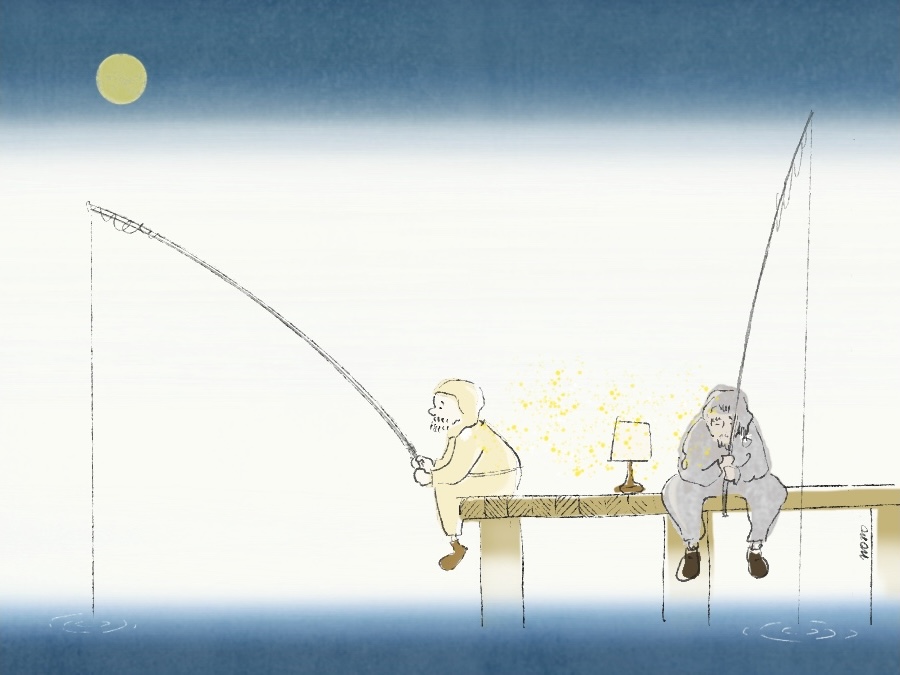

そもそも、一室多灯が進んだ文化で、一室一灯は遅れた文化などということではありません。一室一灯は日本で生まれた、つまりある意味日本人が自然に獲得したスタイル。どちらが間違っているということではなく考え方の違いです。わたしたちは、そういうものを否定するのではなく、両者の特徴や背景を知った上でいいとこ取りをするのが良いと考えています。

冒頭で”間違いではない”という言い方をしたのはそういった思いからです。使用者がペンダントの吊るし方を見直しているというのは”わかっていない”ではなく、“自身の快適性を求めた行為“とポジティブに捉える事ができます。

とはいうものの、想定していた使用感と違うのはやっぱり不本意ではありますよね。

だからこそ、購入するタイミングでわたしたちが少しお手伝いできればと考えています。